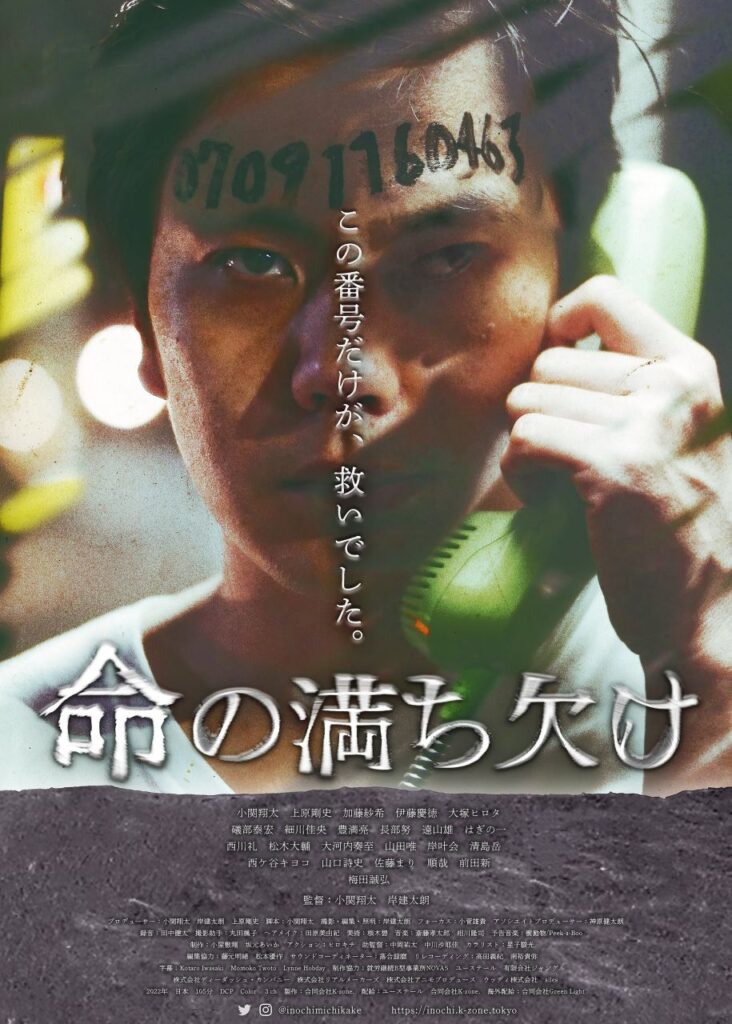

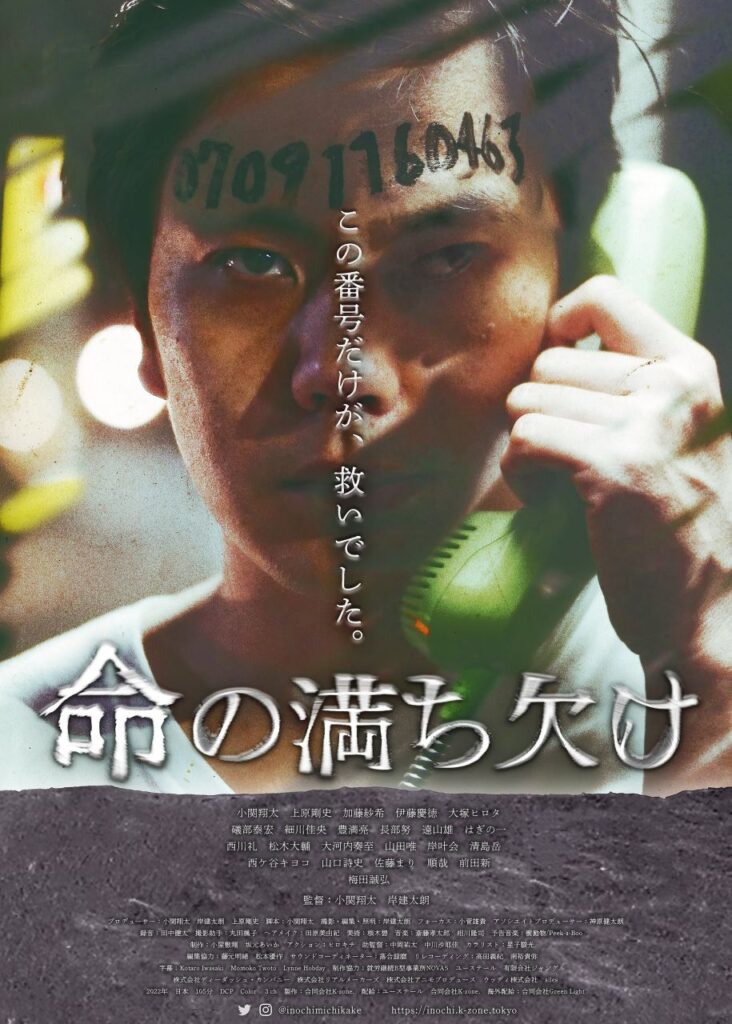

SKIP シティ国際 D シネマ映画祭 2022 にて喝采を浴びた映画『命の満ち欠け』が、2023 年 7 月 1 日(土)より新宿 K’s cinema ほか全国順次公開。本作は、薬物依存の壮絶な実態、苛烈を極める虐待の連鎖、そして隠蔽。一⼈の薬物依存者の「受難」を丹念に描きながら、その原因を一つ一つ暴いていくストーリー。

主⼈公のユウサク役を務めるのは、本作が初監督であり脚本も手掛けた小関翔太。共同監督・撮影を務めた岸建太朗は、『Winny』では撮影と脚本を、『海辺の彼女たち』では撮影監督を、大阪アジアン映画祭では監督作『Hammock』が最優秀短編映画賞を獲得する等映像作家としても幅広く活躍している。

今回、小関翔太・岸建太朗監督にお時間をいただき、本作制作の経緯、モデルとなった人物のこと、撮影の道のりや不思議な出来事について、お話をうかがいました。

■ 映画『命の満ち欠け』小関翔太・岸建太朗監督インタビュー

▼1:本作制作の経緯について

-本作制作の経緯について、改めてお聞かせください。

小関翔太

まず、“ミサトさん”という方がこの作品のモデルのひとりになっています。彼女はこの作品の脚本を書き始めるよりもずっと前の、僕が19歳の頃に大学に在学していた2年生の時に出会った女性です。

ミサトさんは睡眠薬のオーバードーズ(過剰摂取)で亡くなってしまいました。

彼女が亡くなる直前に、僕は彼女から電話を受けました。その時の彼女からの最期の言葉があまりにも強すぎて、なんて答えればいいのかわからずに、そのこと自体が現実でなければいいと逃避の方に考えが向かってしまい、彼女に適切な言葉をかけることができませんでした。

その電話が切れた後に、彼女は亡くなってしまいました。

その後に彼女のお父さんから連絡をいただいたんです。彼女の父親からいただいたのは感謝の言葉でしたが、その言葉自体も当時の僕は受けとめることができませんでした。

そのことが、僕が33年間生きている中でも、自分の人生の転機となる大きな出来事でした。それはすごくしこりとして残っています。

僕は中学校から大学までのエスカレーター式の学校に通っていたのですが、自分のそういう生き方に疑問を持つようになりました。

自分で進む道を決定できるような生き方をしないと、その時に感じたことに対して、自分の中で納得する答えを出せないと考えるようになりました。

彼女が亡くなった出来事が、僕に対して問いかけになって、この作品をつくるきっかけになったと思っています。

また、モデルのひとりとして、Xさんという方がいます。ミサトさんが亡くなった二年後に、Xさんは向精神薬の多量摂取が原因で、大学在学時にトイレで発狂して、自立支援施設に入りました。

その両人がこの作品の中でテーマになっています。ミサトさんは亡くなってしまったけれども、Xさんは薬物依存に陥りながらも、今もなお生きているので、彼の命を満たすこと、今なお生きる彼が生きる意味を見出すことができたら、ミサトさんに対して何らかの答えを返すことができるのではなないかという、僕の中での挑戦だと思うんです。それが作品をつくるきっかけです。

-作品のモデルとなる方がお二人いらしたんですね。作品にも自立支援施設が登場しますが、この話の元になった部分も実際に見聞きされたことなのでしょうか?

小関翔太

そうですね。フィクションには変えていますけれども、自立支援施設内で起きていることは、一般的に聞く福祉施設でのパワハラといったことを、Xさんが経験されたこととして事実をもとに描いています。

▼2:小関さんと岸さんはどのように出会ったか?

-今回、脚本を小関さんが書き、岸さんが共同監督として、撮影・編集を担当されていますが、お二人はどのように出会ったのでしょうか?

岸建太朗

共通の知り合いから出会った形になります。マツナガ役の伊藤慶徳さんと僕が何本か一緒に撮影したことがありまして、ある時、突然電話がかかってきたんです。「ひとり、気合の入った男がいて、役者なんですけど、映画を撮りたいと思っている。」と。

それで「直感で岸さんに撮ってほしい」と言ってきたんです。

映画に限らず僕は「助けられる人っていうのは、いつか自分が助けてもらえる人だし、人がSOSを発したときに、助ける人間でありたい」と日ごろから思っています。

映画でも映画以外でもモノづくりというのは何か目的があってみんなが寄り合って行動する大変さがあります。小関くんより前にも、僕に「一緒にやりたい」と言ってきた人って、なぜかみんなSOSを出す人でした。

小関くんに会った時も話す前に「わかってしまった」といった感覚がありました。「本当に大変なんだな、この人…」と感じて、その大変なところに自分が突っ込んでいくというのは、ある種いろんなことを捨てないといけないという怖さがありました。

彼がやりたいこと・彼が望んでいることに近づくためには、全身全霊をかけなきゃいけないなっていう予感がって、それはやっぱり怖いことでした。脚本を読んだときも怖くて、小関くんの10年の思いの告白というか、そのエネルギーがすごいんです。これに対して自分がどうするかっていうのは、まず自分が感じたことを伝えること。

そして、彼がやりたいことに関しては、僕ももちろん理解できるし、今までやってきたこととも繋がるので、その作品の内部に自分が入り込んで、小関くんともう一度やりとりすることが、僕が役割としてやるべきことだと思いました。

そこから、問いかけていくような作業が始まったんです。

面白いというのも変なのですが、それが僕としてもすごく面白かったです。映画やモノを作ることって、それを作って探求することを通して、自分が見えなかった部分が発見できることは、一番価値があると思うんです。例えその結果を誰に観てもらわないとしても。

僕だけじゃなくて、個人的なことを題材に映画を撮ろうと発信した小関くんの中で、想像以上のことがきっと映画の中で起こったと思うんです。それは僕もそうでした。

そういうことができたことが僕は財産だなと思いつつ、それはきっと観客に伝わるから、頭ごなしに答えを決めて何かに向かっていったわけじゃなくて、もっと大きなテーマというか、「人はなぜ生きるのか」ということを考えました。

映画の中の登場人物になるのですが、「薬物依存になってしまったユウサクというキャラクターをもし救う可能性があるとしたらどういった方法があるのか」ということを本気で考えていったんです。

元々あったシナリオを「本当にこれでいいのか?」と一個一個を疑っていくような作業を現場に入ってもやっていました。

そういうことの積み重ねで、ああだこうだと朝まで話し合って、一個一個答えを出していくことをしたので、100%とは言わないけど、かなり嘘が無いものになったと思うんです。これはなかなかできることではないと思っています。それはすごく面白かったですね。

小関くんの「映像作家+俳優」としてのひとつのターニングポイントになるような、いいデビューになればいいなと僕は個人的に思っています。

▼3:脚本と映像化について

-脚本はどのように書き進めていったのでしょうか?

小関翔太

僕は受験戦争のようなものの中で、ものすごい量の勉強や本を読むこと・書くことをずっとやらされてきたので、その時、論文を書くときに思っていたこととは違って、脚本は個人的な言葉を選んで書いていたと思います。

受験で求められる答えや正解ではなくて、怒りや反動みたいなものでずっと書いていた気がします。今回、脚本を書く時はそんな怒りや反動を感じて書いていたので、プロの脚本家が書くような構成ではなかったと思います。

岸建太朗

でも、面白かったんですよ。

書くものって大体、構成が体系化されているのですが、それとは全く違う何かで、小関くんが書いたものは、「告解」なんですよ。「私の苦しみを私は今から喋る」とか、「自分の怒りを向けている存在に対して、自分が糾弾する」といったシンプルな感情が吐露されていくものだったんです。

それはそれで非常に力があるんですけど。3時間から4時間ぐらいの映画になる内容でした。たたき台としてこれだけのものを書くエネルギーがあるっていうのは、そこも怖さの一つでした。

俳優はシナリオを読むのが仕事だし、撮影・スタッフとして撮影に関わるときも自分でシナリオを読むのは一番大事なことだと思います。

僕はシナリオや映画に関わって長いのですが、今回は小関くんのシナリオを読んでそれを構成として形にするにはどうしたらいいか、且つそのエネルギーを失わずに、より広い場所に向かって、エネルギーが流れていくような、削っていくことと、方向性を絞っていくこと、構成をずっと考えていました。

また思いを言葉にしている部分をどうやって映像にするかを考えました。

ユウサクって最初は、もっとたくさん喋る人だったんです。

小関くんとやり取りしているときに、できるだけ喋らせたくないなって思ったんです。

ただやっぱり、小関くんも俳優だからどうしても、放出させておきたいんだろうなって。

放出する前に削るというよりは、小関くんが表現したいことをやってもらいつつ、最終的に編集上ではできるだけ喋らないキャラクターにしていきました。振り返ると、それが編集段階での大きなテーマでしたね。編集もずっと一緒にやっていたので。 そんなことも含めて、かなり長い探求はしたかな。

▼4:何を持って弔いとなるのか分からないなかでの道のりについて

-何をもって弔いとなるか誰にも分からないなか、どのように希望を紡ぎだそうとしていったか、その過程・流れを教えてください

岸建太朗

ラッピングされたありきたりの希望には全く興味がありませんでした。

たかだか数十年くらいしか生きていない僕ら人間が考えるよりも、ずっと前にこの世界は存在していて、その世界のダイナミズムみたいなものを何かしら残そうとして、人間っていうのは、ものを作る作業をしてきたと思うんです。

そういうものの欠片が残っている作品というのは、時代を超えて人が語り継ぐものになっていくっていうのは事実としてあると思います。まず、言い換えるとしたら「それは何なんだろう…」ということを考えました。

例えば思いやりっていうのは音楽でいえば、讃美歌の様な神様や亡くなった人に捧げたりするものが一番人の心に響くし、普遍的に残っています。

それと同じように生きている人間が、亡くなった人、不幸な死を遂げた人に対して、「僕らはどう生きていったらいいのか」、「あなたはなぜ死んでしまったのか」という、複数の問いについて考える時間っていうのが弔いのひとつだと考えました。

苦しみながらも今なお生きている人や周りの人の命を満たしたいという思いと伝え方を弔いとして考えた部分があります。

本作でモデルのひとりとなったXさんに、そういった想いが一番伝わるようなものにしてあげなくちゃいけないし、例えこの映画を観たほとんどの人から良い評価が得られなくても、Xさんが「わっ…」となったら、それでもういいなというぐらいの思いでつくったし、そう考えていました。

実は、Xさんはスタッフとしても毎日のように現場に来ていて、撮影を手伝ってもらったり、薬物に関するシーンではアドバイスをもらいました。

僕はXさんに、自分の化身として小関くんが演じている姿を見て欲しかったんです。

それってすごいことだと思うんです。Xさんが背負っていた苦しみを小関くんが受け取って映し出しているわけですし、Xさんにとっては自分を見ているかのようなものですから。

現場に来ていたXさんが最後の撮影の日に僕のところに来て、目に涙を浮かべながら、「ありがとうございました。今回、これに関われることで、本当に僕、何かを見つけました。」って言ってくれたんです。

僕は少しでもそういう風になってもらいたいなと思って、この映画に参加していたので、Xさんが、「この世の中って生きていていいんだ」って思えるような。自分もそういう存在になりたいし、そういうふうに世界を信じたいですね。

だから弔いのひとつとしたのは、生きているXさんの未来に何かいい影響を与えられたらというものでした。それが出来たらこの映画はプラスになるし、それが小関くんの意図にそのまま直結することだろうと思ったんです。

大事なことって、映画の内容としてそれがどうだったかってことじゃないんですよね。難しいんですけど。

それに加えて、もう一人のモデルになっているミサトさんが死者の化身として出てくる点があります。自分が何か想いを残した人を自分の映画で描くというのはすごく自然なことだし、小関くんがXさんになり替わって演じることと同じように、小関くんは映画の中で、彼女と会いたかった・彼女との時間を再考したかったと思うんです。

最初にもらった脚本を読んだ時に、ミサトさんの描き方に対して違和感があったんです。「ミサトさんがもし生きていて、辛く・破滅的な自分の姿をもう一度映画で観たいと思うのだろうか」という僕の違和感や疑問を小関くんと話して考えていきました。

そういう対話がある中で、ミサトさんというキャラクターはむしろユウサクというキャラクターをつくるのに助けるようなキャラクターになっていったんです。

小関翔太

破滅的と言うよりは、実際のミサトさんを描いていました。

岸建太朗

リアルなミサトさんだよね。

もう1回、映画という虚構空間の中で、ミサトさんとの関係を一回やり直したかった・再考したかったんだよね。

小関翔太

ユウサクというキャラクターが、ミサトさんを取り戻す感じです。そのユウサクを彼女の死の直前に電話で話した自分が演じるわけですが。

岸建太朗

亡くなった人と、生き続けていて苦しんでいる人のことが映画の中で描かれていることを客観的に見た時にどうなるかと考えた時に、結果としてミサトさんは映画の中のあのキャラクターになるのですが、そういった複雑な経緯を経たうえで、それは一つの弔いだと思ったんです。

世界を作る・ものを作るって、IFの世界だと思うんですよね。

現実世界に「もし」はないんだけど、もし彼女が生きていて、しかもユウサクの助けになる人物だったらっていうことをミサトさんのキャラクターとして描くと、そこには亡くなった人に対する弔いの一個のカタチになるんじゃないかなと考えたんです。

小関翔太

Xさんに対しての弔いということで言えば、この作品の中で救うつもりはありません。

Xさん自身や彼らを支える人たち自身の手で取り戻すべきだと僕は思っています。 それが必ず力になると思っているので、映画・作品として救うというよりは、もっと大きなものとしての狙いがずっとあります。

彼らに本当の人生を取り戻してほしいという、それがミサトさんへの弔いの僕の向き合い方、導き出した答えだと思っています。

ミサトさんにはこの作品を提示したと思っていますし、ミサトさんを知っている人をこの映画に呼んだので、その人がこの映画を観てどう思うかということだけは、僕は知りたいと思う課題の一つになっています。その答えは僕の中だけのものになると思いますけれども。

僕が言いたいのは、亡くなった人だけを思うのではなくて、今生きていて苦しんでいる人に対して何ができるかというのが弔いになると思っています。

そこに目を向けなければいけなかったのがこの15年間で、ミサトさんだけに向き合うんじゃなくて、そこに僕はやっと向きあえたんです。

▼5:撮影二日目に訪れた不思議な出来事・感覚

岸建太朗

『命の満ち欠け』というタイトルだから、何かしら命について言及したり、言葉以上に感じられることはないだろうか…とずっと考えている時に、大きな出来事が二日目にやって来たんです。

本編に蝉が出てくると思います。あれは用意したものではなくて、偶然に見つかったものでした。それを見つけたから、「これは…」と思って、僕が勝手に撮り始めたんです。最初はそれが羽化する蝉だとは思っていなかったのですが、いきなり羽化が始まったんです。

そこで、それまでの予定を全部ひっくりかえして、役者を全員呼んできてもらって、小関くんに蝉を持ってもらって、何の説明もせずに撮り始めたんです。

僕もそのときはその場の空気とそこにある命と、どうやって対話するかはっきりしていませんでしたが、今、偶発的に起こったことが最終的に映画のストーリーの中で昇華できたらこの映画は勝ちだなっていう思いがありました。

そんな2日目に訪れたギフトを、その後の撮影の宿題としてどうやって昇華していくかを日々話し合いながら進めていきました。

-あの蝉はインパクトがありますね。蝉と言うと、命の象徴として感じられますし。

岸建太朗

あれは考えては撮れないですね。

蝉は僕たちの見える世界の中に常にいて聞こえるのに、羽化するのをあまり見た人はいないと思うんですよ。

しかもあそこまでずっと見続けたことは僕もなかったですし、それをみんなで共有した上で、撮影に臨めたのが良かったと思っています。

あの時、小関くんに蝉を渡したときの芝居の感じも、「あぁ、ここに向かっていけばいいんだ」みたいなのがありましたね。

いろんな重荷を抱えて苦しんでいる役の設定で、それが最後にどうなるのか最初はわからなかったんだけど、それが最終的にこういう何とも言えない表情になっていくと、この映画は成功すると思いながら作っていきましたね。

そこを軸にしながら、脚本のラストに何をもっていくかを現場でも考えながら、書き換え・組み替えていく作業をしていきました。

小関翔太

本編ではカットしてしまったセリフに、「旅をしよう」という台詞がありました。

僕はもっと長い時間がこの中に集約されて、それを体感している感じでした。他のキャスト2人は泣いていましたが、僕は感情的に高い状態ではなかったと思うし、手渡されてからもっと長い時間に思えて、「旅をしていく」という感じだったんです。

深い河を流れていく感覚と一緒と言えばいいでしょうか。すごくゆったりとした大きな長い河を流されていく感覚だったので、本当に不思議でしたね。

そもそも僕は虫を触れないんです。それなのに「小関くん、これ」って蝉を渡されて、僕にとっては岸さんに渡されなかったら、虫を持てないと思います。誰かから無理やり手渡されることで、人生がひらけていく・ひらけてくれるというような不思議な感覚でした。

岸建太朗

あれは面白かったですね。取り憑かれたみたいになって、ずっと撮りました。

小関翔太

その前から思ってはいましたけど、 「あぁ、これはいけるな」って思いました。

岸建太朗

あれ以上はないですよね。あれは一つ何かから脱皮するというこの映画の中にもかかっているし。そこからはかない命を見ているような。

先ほど河の流れの話しもあったけど、大きな流れにすべての命の営みがあそこに集約されていて、それを主人公が見ているというのが、何物にも代えられない何かという感じでした。

▼6:お客様へのメッセージ

小関翔太

昨年、SKIPで上映させていただいてすごくいいことだと思ったのが、上映が終わった後の空気がかなり異様だったことです。

「異様だな…」と思う空気が流れていて、泣いている人もいましたが、それはただ感動するというそれのみの方向ではないと思いました。

批判をくらうことは多く、実際に批判ももらったので、解釈はひとそれぞれでいいと思います。 おそらく、 一度しか観ない方もいると思いますし、何度も観てくれる方もいらっしゃると思いますが、それぞれの心・命を動かせる作品になっていると思います。

この作品を観て、確実にどこかで動く、苛立つかもしれないし。良かったと思えるかもしれませんが、確実に心を動かせるパワーは、絶対にあるってことは、確信しています。ぜひ、それを楽しみにして観て欲しいです。

岸建太朗

僕は役者の芝居を観て欲しいです。

モノをつくるのって、役者だけに限らないんですけれども、映画だったら当然シナリオがあって、そのシナリオの設計図に沿って役を演じていくのが基本だと思います。

それを極限まで演じる主体、俳優たちの実感。あるいはこちらが求めているもののイメージに徹底的に寄り添っていく作業を続けました。

シーンによっては、その日1日ワンシーンみたいなこともあって、それを繰り返しやることで何かを紡いでいくような作業だったと思います。

ここでもたらされた俳優の演技はきっと注目すべき何かがあると思うので、そこを見てほしいというのが、一番強いです。

■監督プロフィール

小関翔太(こせき しょうた)

監督・脚本・ユウサク役

1990 年東京都⽣まれ。⽂学座附属演劇研究所を卒業。明治大学在学時、ミュージカル劇団の旅公演を一年半かけ全国を回り演劇の道へと歩み出した。その後、⽂学座の研究⽣からメソッドアクティングの専⾨tori studio 等、計6年間かけ自身の俳優トレーニングを踏み、本作『命の満ち欠け』の製作に⾄る。主な出演作品は『Winny』(2023 松本優作監督)、『マンチの⽝』(2022 賀々賢三監督)、『#平成最後映画』(2019 オムニバス作品)、『万歳!ここは愛の道』(2019 達上空也監督)など。今後、商業作品出演の公開が控えており、ますますの活躍が期待される。

岸建太朗(きし けんたろう)

監督・撮影・編集

1973年⽣まれ。98年より劇作家・宮沢章夫⽒に師事し、演出助手に従事。俳優として舞台や映画に出演する傍ら、2002年より映像制作を始める。2010年には自ら監督、撮影した長編映画『未来の記録』が、トリノ国際映画祭、SKIPシティ国際Dシネマ映画祭に⼊選。主演と撮影監督を兼任した『種をまく⼈』(2019 ⽵内洋介監督)が、ロサンゼルス・アジアン・パシフィック映画祭で最優秀主演男優賞を受賞。また2020年、監督作『Hammock』が、大阪アジアン映画際で芳泉短編賞を獲得。主な作品に『Noise』※出演・撮影監督兼任(2019 松本優作監督)、『解放区』※出演・撮影監督兼任(2019 太田信吾監督)、『海辺の彼女たち』※撮影監督(2021 藤元明緒監督)、『Winny』※撮影監督(2023松本優作監督)、『愛のゆくえ』※撮影監督(2023 宮嶋⾵花監督)がある。

〈作品情報〉

映画『命の満ち欠け』

2022年 日本 105分 Color 3ch DCP

©️合同会社K-zone.

[STORY]

家族を忘れ自分勝手に⽣きてきた兄・ショウタと、薬物依存に陥り更⽣施設で暮らす弟・ユウサク。唯一の家族であった祖母が亡くなり、弟を引き取り共に暮らすことを決めたショウタ。ショウタは弟を救いたいが為、弟の⼈⽣を基にした映画を作ろうと、『命の満ち欠け』の脚本を書き始める。一方、新しい⽣活に馴染めないユウサクは、次第に薬物の禁断症状に苦しみはじめ、やがて、更正施設で起きた、ある”事件”のことを思い出していくが──

監督:小関翔太 岸建太朗

出演:小関翔太 上原剛史 加藤紗希 伊藤慶徳 大塚ヒロタ

礒部泰宏 細川佳央 豊満亮 長部努 遠山雄 はぎの一

西川礼 松木大輔 大河内奏⾄ 山田唯 清島岳 岸叶会 山口詩史 佐藤まり 順哉 前田新

梅田誠弘

プロデューサー:小関翔太 岸建太朗 上原剛史

脚本:小関翔太 撮影・編集・照明:岸建太朗

フォーカス:小菅雄貴

アソシエイトプロデューサー:神原健太朗

録音:田中健太

撮影助手:丸田楓子

ヘアメイク:田原美由紀

美術:根木碧

音楽:斎藤孝太郎 相川隆司

予告音楽:衝動物/Peek-a-Boo

制作:小屋敷剛 坂元あいか

アクション:ヒロキチ

助監督:中岡祐太 中川沙耶佳

カラリスト:星子駿光

編集協力:藤元明緒 松本優作

サウンドコーディネーター:落合諌磨

リレコーディング:高田義紀 南裕貴弥

字幕:Kotaro Iwasaki Momoko Twoto Lynne Hobday

制作協力:就労継続支援B型事業所NOVAS ユーステール 有限会社ジャングル 株式会社ディーダッシュ・カンパニー

株式会社リアルメーカーズ 株式会社アニモプロデュース ウッディ株式会社 ailes 風狂映画舎

製作:合同会社K-zone.

配給:ユーステール 合同会社K-zone. 風狂映画舎

海外配給:合同会社Green Light

公式サイト:https://inochi.k-zone.tokyo

公式SNS:Twitter https://twitter.com/inochimichikake

公式Instagram: https://www.instagram.com/inochimichikake

2023年7月1日(土)より新宿K’s cinemaほか全国順次公開